- メンズファッションブランドナビ

- » ジーンズ » ジーンズ 人気ブランドランキング【2025年】

男性に人気のジーンズブランドランキングTOP11【2025年版】

パンツの王道であり丈夫で長持ち。1本持っておけば末永く付き合えるジーンズ。

今回は「ジーンズの定番ブランド11選」のアンケート投票結果を元にしたランキングと、各ブランドの鉄板ジーンズを紹介しています。

↓ 年代別などはこちらから

目次

※2025年2月5日:これオススメ!ボタンを追加しました。

【2】ジーンズの基礎知識

【1】男性ジーンズの人気ブランドランキングTOP11〈2025年版〉

ブランドの選出元について

リーバイス(Levi's)

公式サイト:http://www.levi.jp/

創業:1853年 / アメリカ

価格帯:6,500円~38,000円

【世界のトップを争う王道】

リーバイスとは

現在一般的となっているジーンズの原型を生み出したことでも知られる。

買うならコレ!間違いない人気モデル

501

現在も1番人気!リーバイスの定番中の定番モデル。

完成されたストレートシルエットとボタンフライが特徴。

510

脚のラインにピッタリと沿うスキニーモデル。

細身の方に映え、きれいめなジャケパンスタイルにも活躍。

527

ブーツカットの名作と呼ばれた「517」のアップグレードモデル。

よりスリムで美しいシルエットへになり、今の時代にマッチするカジュアルジーンズへと昇華。

511

アンダー1万円から買える「入門用」としても最適なスリムモデル。

スキニーより多少幅は広く扱いやすい。着まわしやすさは抜群。

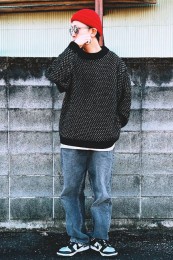

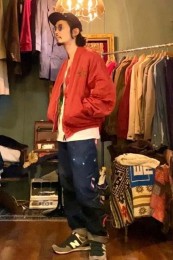

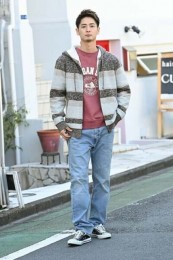

リーバイス×ジーンズのおしゃれな着こなし

▼タップで拡大 and スワイプ可能リーバイス×ジーンズの年齢層アンケート

リーバイスのジーンズが似合う年齢(年代)といえば?

2 位(130票)

リー(Lee)

公式サイト:http://www.lee-japan.jp/

創業:1889年 / アメリカ

価格帯:9,800円~28,000円

【現代にマッチするモデルを数多く投入】

リーとは

買うならコレ!間違いない人気モデル

101

派生モデルやシルエットが多数存在する、Leeを代表する定番。

大手セレクトショップとのコラボや別注も多い。

JOGGERS(ジョガー)

流行のジョガーパンツをモデルにした新シリーズ。

リブのような裾とスウェットのような履き心地が最大の特徴。旬のスポーティカジュアルに映える1本。

HI-STANDARD

1本持っておくと便利!「新しいスタンダード」をコンセプトとした新シリーズ。

伸縮性のあるストレッチツイル素材を採用した履き心地の良さと、現代的にモデファイしたシルエットが持ち味。

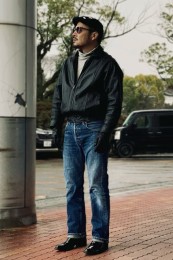

リー×ジーンズのおしゃれな着こなし

▼タップで拡大 and スワイプ可能リー×ジーンズの年齢層アンケート

リーのジーンズが似合う年齢(年代)といえば?

3 位(104票)

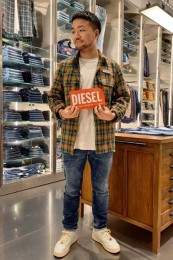

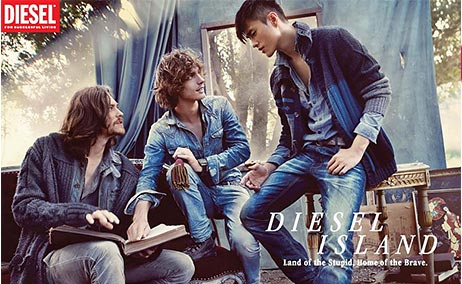

ディーゼル

公式サイト:http://www.diesel.co.jp/

創業:1978年 / イタリア

価格帯:22,800円~45,800円

【かっこいいビンテージデニムの雄】

ディーゼルとは

買うならコレ!間違いない人気モデル

BELTHER(ベルサー)

ストリート系~大人カジュアルまで幅広いスタイルで活躍する定番モデル。

シルエットはすっきりとした流行のテーパード。トレンド感もばっちりです。

ジョグジーンズ(JOGGJEANS)

”スウェットのような履き心地と肌触り”とデニムの見た目を両立したハイブリッド素材モデル。

伸縮性があり座り仕事でも楽。ヒテやアタリも見事に表現されています。

バスター(BUSTER)

オーセンティックなディティールで、どんな体型もカバーできるよう作られたNEWモデル。

サイズの合わせ方でドレスアップ・ドレスダウンできる万能さも魅力。

ディーゼル×ジーンズのおしゃれな着こなし

▼タップで拡大 and スワイプ可能ディーゼル×ジーンズの年齢層アンケート

ディーゼルのジーンズが似合う年齢(年代)といえば?

4 位(94票)

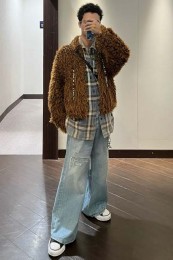

ヌーディージーンズ

海外公式サイト:http://www.nudiejeans.com/

創業:2000年 / スウェーデン

価格帯:21,600円~32,000円

【美しいスリムフィットが生む絶妙な脚長効果】

ヌーディージーンズとは

買うならコレ!間違いない人気モデル

THIN FINN(シンフィン)

入門用にも最適な、同ブランド1番人気のスキニーフィットモデル。

股上が深くピップから裾にかけてテーパードしており どんなスタイルにもマッチ。

GRIM TIM(グリム ティム)

男性・女性ともに人気が高い定番モデル。

ウエストから太ももあたりまではゆったりと、そしてひざ下からキュッとテーパードになったスリムフィット。

TIGHT LONG JOHN(タイトロングジョン)

スキニー好きから絶大な支持!

最も細身に作られているスーパースキニーモデル。まさに皮膚のようなピタッとしたフィット感が持ち味です。

ヌーディージーンズ×ジーンズのおしゃれな着こなし

▼タップで拡大 and スワイプ可能ヌーディージーンズの年齢層アンケート

ヌーディージーンズが似合う年齢(年代)といえば?

5 位(65票)

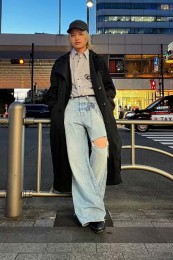

ヤコブ コーエン(JACOB COHEN)

海外公式サイト:http://jacobcohen.it/

創業:1985年 / イタリア

価格帯:38,000円~60,000円

【30代・40代×大人のジーンズブランド】

ヤコブ コーエンとは

大人に向けたラグジュアリーカジュアルを提案するビームスのレーベル「Brilla per il gusto」でも取り扱われている。

買うならコレ!間違いない人気モデル

688

同ブランドの代表作であり定番モデル。股上が浅く、膝下からテーパードしている優美なシルエットが持ち味。ジャケットとの相性も抜群。

622

688から1.5cm股上を浅くし、より腰骨でフィットさせた履き心地が特徴。

ローファーやチャッカブーツなど大人には欠かせないシューズとの相性も良い、688と肩を並べる人気モデルです。

http://mandm-website.jugem.jp/

613

スラックスなどに採用されるスラントポケットタイプの新モデル。

ジーンズながらドレス顔。ジャケパンスタイルも品よく決まります。

ヤコブコーエン×ジーンズのおしゃれな着こなし

▼タップで拡大 and スワイプ可能ヤコブ コーエン×ジーンズの年齢層アンケート

ヤコブ コーエンのジーンズが似合う年齢(年代)といえば?

6 位(61票)

EVISUジーンズ(エヴィスジーンズ)

公式サイト:http://www.evisu.jp/

創業:1991 / 日本

価格帯:23,800円~35,800円

【世界で評価されるジャパンデニム】

EVISUジーンズとは

レプリカジーンズブームの牽引者とも言われる山根英彦氏が立ち上げたブランドであり、青緑系へと独特の色落ちと、ヒップポケットのペンキペイントが最大の特徴。

買うならコレ!間違いない人気モデル

Lot.2001

エビスを代表する定番モデル。

ワイドストレートのゆとりあるシルエットが特徴で、ルーズに履きこなせる。

Lot.2000

2001よりも若干スリムなストレートタイプ。

男らしい表情かつどんなスタイルにも合わせやすく、ファッションだけでなくバイク用ジーンズとしても密かに人気がある。

Lot.2005

エビスならではの深い股上を残しつつ、テーパードをきつくかけたスリムストレートタイプ。

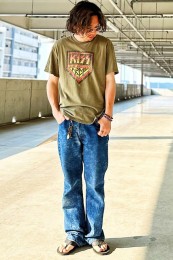

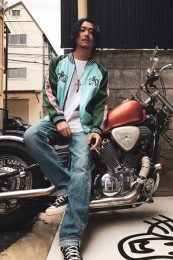

EVISUジーンズ×ジーンズのおしゃれな着こなし

▼タップで拡大 and スワイプ可能EVISUジーンズ×ジーンズの年齢層アンケート

EVISUジーンズが似合う年齢(年代)といえば?

7 位(57票)

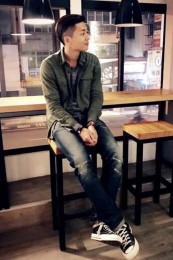

エドウィン(EDWIN)

公式サイト:http://www.edwin.co.jp/

創業:1947年 / 日本

価格帯:8,000円~16,000円

【こんなの欲しかった!を叶える機能派デニム揃い】

エドウィンとは

日本人の体型に合ったジーンズをコンセプトに作られた「503」は同ブランドの代名詞的な存在であり、幅広いラインナップを備える。

買うならコレ!間違いない人気モデル

503 TAPERED

スマートに履きこなせる旬のシルエット”テーパード”モデル。

トレンドのスニーカーはもちろん、トラッドなレザーシューズやワークブーツまで幅広い靴にマッチ。

503 KEEP BLUE DENIM

あえて色落ち・色移りがしにくい、どこまでもブルーなデニムが楽しめるジーンズ。

元々の風合いを楽しみたい!そんなユーザーの要望を元に製作。ストレート・テーパード・スキニーなど一通りシルエットが揃っているのも嬉しい。

ジャージーズ

とっても楽な履き心地!デニムのしっかりとした生地感はそのままに、縦横無尽に伸びる新素材を採用したシリーズ。

オシャレ着、部屋着、ビジネスカジュアルなど幅広いシーンに使えるジーンズです。

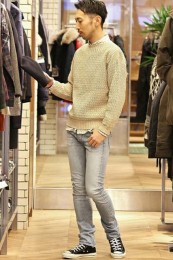

エドウィン×ジーンズのおしゃれな着こなし

▼タップで拡大 and スワイプ可能エドウィン×ジーンズの年齢層アンケート

エドウィンのジーンズが似合う年齢(年代)といえば?

8 位(36票)

KURO(クロ)

公式サイト:http://kurodenim.com/

創業:2010年 / 日本

価格帯:16,200円~28,000円

【スタイリッシュジーンズの代表格】

KUROとは

縫製から染色、加工までデニム作りにおいて最高のクラフトマンシップにこだわり、洗練されたデニムアイテムを展開。

買うならコレ!間違いない人気モデル

Graphite(グラファイト)

KUROで最も高い人気を誇るスリムストレートモデル。

計算されたヒップ周りと深さで、どこから見ても”脚が長く見えるよう”作られている。

DIAMANTE(ディアマンテ)

定番「Graphite」をベースに、よりテーパードを強めたスリムテーパードモデル。

股上も深めで履き心地の良さと美しいシルエットを両立させている。

Dempsey(デンプシー)

腰周りに少しゆとりをもたせたテーパードモデル。

吉河織物社製のセルビッチを採用している。

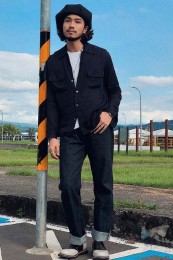

KURO×ジーンズのおしゃれな着こなし

▼タップで拡大 and スワイプ可能KURO×ジーンズの年齢層アンケート

KUROのジーンズが似合う年齢(年代)といえば?

9 位(28票)

桃太郎ジーンズ

公式サイト:http://www.momotarojeans.com/

創業:2002年 / 日本

価格帯:20,000円~27,000円

【純国産ジーンズのパイオニア】

桃太郎ジーンズとは

2015年にはNHKの番組「ガイアの夜明け」に紹介され多くの人が認知するブランドの1つへ。

買うならコレ!間違いない人気モデル

出陣レーベル

桃太郎ジーンズを象徴する定番モデル。

スッキリとしたストレートシルエットが特徴で、バックポケットに日本をイメージした2本線のペイントほどこされている。

銅丹レーベル

サドルレザーパッチ、桃をイメージしたバックポケットの2本ステッチ、ヨーク裏の別布など、同ブランドのこだわりが詰まった1番歴史あるモデル。ボタンフライとジッパーの2種類あるのもこのモデルだけ。

超長綿だからこそ可能なムラ感は、ヘヴィーオンス特有の派手すぎるタテ落ちはせず、細い部分の多さと長さによって醸し出されるタテ落ちを味わえます。(公式サイトより)

ヴィンテージ

名前のとおりヴィンテージ度が最も高いモデル。

ねじれ防止加工なし、防縮加工なし、毛焼きなし、昔ながらの風合いが楽しめる1本となっています。

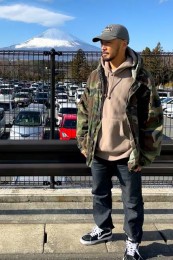

桃太郎ジーンズ×ジーンズのおしゃれな着こなし

▼タップで拡大 and スワイプ可能桃太郎ジーンズ×ジーンズの年齢層アンケート

桃太郎ジーンズが似合う年齢(年代)といえば?

10 位(22票)

チープマンデー(CHEAP MONDAY)

創業:2004年 / スウェーデン

価格帯:9,800円~11,800円

【スキニー&リーズナブルのパイオニア】

チープマンデーとは

高価なジーンズに嫌気がさし、格安のデニムを月曜日限定で発売していたのが始まり。スキニーフィットと手頃な価格で数多くのファンを魅了し続けている。

買うならコレ!間違いない人気モデル

Tight Very Stretch

”タイト”という名前が付いた最もベーシックなシルエット。

ストレッチが効いており履き心地はやわらかい。

STROBE BLK

すっきりとした細身シルエット×5ポケットのジーンズ。

動きやすく、おしゃれ着はもちろん通学などデイリーカジュアルにも活躍します。

チープマンデー×ジーンズのおしゃれな着こなし

▼タップで拡大 and スワイプ可能チープマンデー×ジーンズの年齢層アンケート

チープマンデーのジーンズが似合う年齢(年代)といえば?

11 位(18票)

マックハウス(Mac-House)

公式サイト:http://www.mac-house.co.jp/

設立:1990年 / 日本

価格帯:2,990円~6,000円

【安さとストレッチ性に強み】

マックハウスとは

ジーンズはセレクトとオリジナルの両方を取り扱っており、リーズナブルな価格帯が魅力。

買うならコレ!間違いない人気モデル

RUN DENIM

スウェットパンツ感覚!タテヨコナナメによく伸びるストレッチ素材を採用したジーンズ。

本物のようなディティールも魅力。

リアルスタンダード

ディティールにこだわりつつ快適な履き心地を実現したストレッチジーンズ。

生産工場の効率化・安定化を見直し、品質向上と低価格を両立した新モデル。

プラチナレギンス

なめらかな肌触りを実現した「パウダーストレッチ素材」を採用。

座ってもしゃがんでもストレス無く体を動かせます。レジャー用としても◎。

マックハウス×ジーンズのおしゃれな着こなし

▼タップで拡大 and スワイプ可能マックハウス×ジーンズの年齢層アンケート

マックハウスのジーンズが似合う年齢(年代)といえば?

ジーンズ(デニム)ブランドの関連記事

正しいサイズ選びの基本

チェックすべきは5箇所!

自分のジャストサイズを調べる方法を解説しています。

ウエスト

腰ばきに落とさず、しっかりウエストラインに合わせてはいた際に、指が縦に2本入るくらいの余裕があるのが適正サイズ。生地のストレッチは計算に入れず。しっかりと測ってみる。

股上

ベルトの高さがウエスト位置にくるのが前提。股上の浅いローライズや、股上の深いサルエル型、ハイウエストなど例外はあるものの、基本となるミッドライズで確認するのがベター。

ヒップ周り

ストレッチのあるなしに関わらず、少しつまめるくらいのサイジングがベスト。ダボッとした締まりのないヒップ周り、生地が引っ張られるほどのパツパツは避けておきたい。

ワタリ

ワタリとは一般的に、太もも部分の長さを示す。ここもヒップ周りと同様、多少つまんで余裕があるくらいが妥当。それを基準に、ワイドめ、タイトめと自分好みのシルエットを探しましょう。

裾までの長さ

ロールアップしない場合、靴を履いたときにワンクッションし、自然とシワが寄るくらいが一般的。ただ、よりトレンドを意識するなら、もう少し短めでもOK。

ジーンズのウエストのサイズは、インチで表記されているものもあれば、センチ(cm)で表記されているものもあり、さまざま。「1インチ=2.54cm」なので、ひとつの目安として覚えておくと便利。

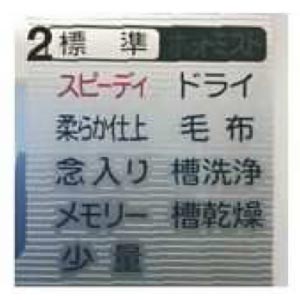

ジーンズを傷めない洗い方

1.裏返してボタンを留めて洗濯機へ

デニム生地へのダメージを最小限にするため必ず裏返して。その際、ボタンは留めましょう。生地の偏った収縮で型崩れするのを防ぐ効果があります。

2.スピーディに洗濯する

回しすぎると変なアタリがでる可能性があります。水につけるだけで汚れはだいぶ落ちるので「時短モード」などを使ってさっと洗うのがコツです。

3.裏返して陰干しする

スレーキ(ポケットの裏地)が一番乾きにくいので、干すときも裏返しが基本。直射日光でインディゴは焼けやすいので、陰干しをします。

タライに水と洗剤を入れ、ジーンズを裏返して浸す。デニムを上下させるように泳がせて2回すすいだら、脱水機にかける。生地がいたまないよう脱水は短めに。

ジーンズの小技Q&A(5選)

Q.洗濯で色落ちさせたくない

※ビヨンデックスのデニム用洗剤(3900円 / 300ml)。デニムラバーの業界人たちが1年半をかけて開発。

A.色が落ちない専用洗剤を使う

数ある色落ち防止洗剤の中でも一線を画すのが「ビヨンデックスのデニム用洗剤」。デニムは水に浸けるだけでも色が落ちるものですが、この洗剤なら汚れだけがしっかり落ちます。

Q.靴への色移りを防ぎたい

※ケチャップを弾く動画が密かに話題の、イギリス発の防水スプレー「クレップ」

A.靴に防水スプレーをかけておく

お気に入りのスニーカーが真っ青に……。なんてデニム好きなら誰もが経験してきたお悩み。スニーカーに限らず、靴を下ろすときには必ず防水スプレーをかけておくと、色移り防止になります。

靴全体に吹きかけて、少し間をおいてもう一度かけるのがポイントです。

Q.手持ちのジーンズを上品に見せたい

※写真はチノパンですが、デニムも同じ手順でOKです。

A.センタープレスを入れる

上品な装いを演出する紳士服の定番的なディティールは、自宅でのアイロンがけで簡単に実現できます。

1.まずは、股上から裾まで、内股・外脇の縫い代どうしをきっちり合わせ、プレス位置を決める。

2.縫い代部分は、テカリ防止と縫い代部分の凹凸がつかないよう、当て布をしながら軽くプレスする。

3.プレス位置を定めたら、スチームを出しながら、しっかりと折り目がつくようにプレスしていく。

4.同じ要領でもう一方の足も進めます。ちなみにプレス線を入れるとアイロン線は取れないので慎重に。

Q.身長が低い人が似合うジーンズは?

A.シュッと見える「濃い色×テーパード」

身長が低い人は、いかにシュッとしたIラインに見せるかが重要。一般的に「収縮色」とされる黒や濃紺なら、縦線の印象が強調されます。

シルエットは細身を心がけたいですが、ピタピタのスキニーといった行き過ぎには注意。股上に適度な余裕があるテーパードなら、脚長効果が狙えます!

Q.ロールアップの加減はどのくらい?

A1.短靴なら「ひと折り」してワンクッション

まっすぐに折り目をつけて「ひと折り」すれば短靴の外観を損なわず、キッチリ感のある印象に。レングスは基本通り、ワンクッションがベター。

A2.スニーカーなら「ふた折り」してちょっとくるぶし見せ

スニーカーに合わせるなら、くるぶしが見えるまで巻くって軽快さを強調。あえて無造作に「ふた折り」すると、こなれた印象に。

ジーンズのディティール解説

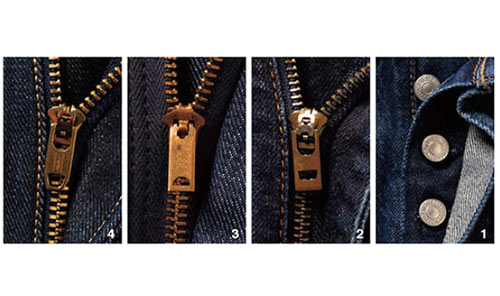

【1】フロントボタン

基本はボタンホールのある金属製ボタンだが、稀にスナップボタンタイプもある。ブランド名が刻印され、アイコン的な意味合いも。

【2】リベット

デニムパンツを特徴づける、ポケットの端に打ち込まれた補強パーツ。凸型のものに加え、馬具を傷つけないフラットタイプのものもある。

【3】ジッパー(ボタン)

1940~50年代にはジッパーが普及それ以前は、デニムの縮みが大きくジッパーが動かなくなることもあり、主にボタンを採用。

【4】ステッチ

金、黒、青などメーカーやブランドによって使われる糸の色はさまざま。太さやピッチによって仕上がりの表情が異なる。

ベルトループ

初期のジーンズはサスペンダーで吊るしていたため、ベルトループがなかった。採用され始めたのは、1920年代以降といわれている。

ウォッチポケット

腕時計が普及してなかった時代に、懐中時計を入れていた小型ポケット。現在は、コインを入れるポケットとして使われることが多い。

【5】ラベル

ウエストバンドやバックポケットに施すバッチのことで、革製のものと縮みにくい紙製のものがある。ここに品番やサイズを記載することも。

【6】アーキュエイトステッチ

バックポケットにあしらわれた装飾的なステッチのこと。語源にもなった弓形に限らず、ブランドによってさまざまな種類のものがある。

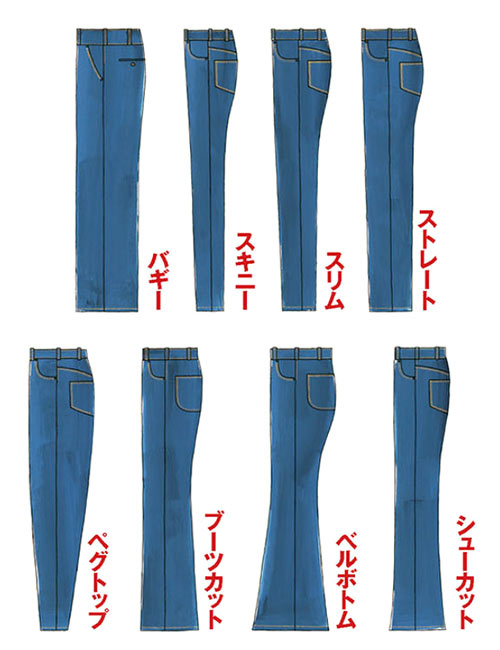

【7】シルエット

ワークウエアに由来するストレートが原点だが、カウボーイ向けのブーツカットなど、時代とともに多彩なシルエットが誕生してきた。

バックヨーク

腰の部分を切り替えた三角形のパーツで、デニムを特徴づけるディテール。ウエストまわりのフィット感を向上させる役割を果たす。

バックポケット

負荷がかかりやすいパッチポケットであることから、リベットを打ち込んだり、カンヌキと呼ばれる補強縫製を用いることが多い。

デニム専門用語

【あ】

赤タブ

リーバイスのデニムパンツのバックポケットやGジャンのポケットに施されている赤いラベルのこと。元々はリーバイスが、他ブランドと区別するためのアイコンとして施したもので、1938年には商標登録した。

1952年までは片面刺しゅうだったが、1953年以降は両面刺しゅうとなるなど、年代判別のポイントのひとつにもなっている。

アタリ

はき込みや加工技術によってできる色落ちのこと。例えば、レッグの外側の縫い目や、裾まわりなどにできる色落ちを指す。

綾織り

デニムは綾織りが基本。2本もしくは3本のタテ糸と1本のヨコ糸を交差させていく織り方。

【い】

インチ

パンツのウエストやレングスのサイズを表すのに使われる単位。“30×33”などと表記され、最初の数字がウエスト、後の数字がレングスのサイズとなる。

インディゴ

デニムを象徴するブルーは、藍から取れる青色の染料を用いるインディゴ染めによって生み出されている。繊維に定着しづらいので色が落ちやすい。

【う】

ウエストバンド

ジーンズの腰まわりに取り付けられたベルト状のバーツ。フィット感を左右するパーツでもあり、現在はベルトループを縫い付けているが、かつてはサスペンダーボタンが付いていた。

【お】

織りネーム

デニムパンツのウエストの裏側などに付けられており、ブランド名やサイズ、品番などを記す布のこと。プリントのものあるが、布製の織りネームの方が、すれたり、洗濯されることで経年変化を楽しめる。

オンス

1平方ヤードあたりのデニムの生地の重さを示す単位。1オンスは約28グラムとされる。一般的なデニムは13オンス前後で、10オンス未満ならライトオンス、20オンスを超えるとヘビーウエイトなデニムとして認識されている。

【か】

隠しリベット

初期のデニムパンツには、バックポケットの表側に補強用のリベットが打ち込まれていた。しかし、それが馬に乗る際にサドルなどを傷付けてしまうため、裏側からリベットを施すようになった。

ガーメントダイ

縫製などの工程を終えた後に、アイテムを染色する手法のこと。生地や糸などがすべて同一の色に仕上がる。とりわけ、カラージーンズによく使われ、くすみがかった独特の色合いを表現できる。

カンヌキ

バックポケットの両端や股など、負荷のかかる箇所を補強するために施すステッチのこと。リベットの代わりに考案されたもので、バータックとも呼ばれる。

【け】

月桂樹ボタン

第二次世界大戦中の物資統制下で、使用されていたボタン。ローリエや星がデザインされている。

ケミカルウォッシュ

塩素系の薬品を使い、意図的に色ムラを出す手法。デニム業界では1980年代に流行した。

【こ】

コーンミルズ社

1891年に、ドイツ系移民がアメリカのノースカロライナ州で創業した織物メーカー。1900年代初頭からリーバイスに高品質なデニム生地を供給してきたサプライヤーとして知られている。なお、現在は“コーンデニム社”に社名を改称。

【さ】

サイドシーム

デニムパンツの横側で生地を縫い合わせた箇所のことで、一般的には外側のものを指す。

ほつれ止めを目的とした耳のついたセルビッジデニムの場合は、線状のアタリが生まれ、巻き縫いを施したものはまた違ったアタリに。ワークウエア要素の強いものは、トリブルステッチで補強する場合もある。

サドルバック

バックヨークともいい、ヒップポケットとウエストバンドの間に位置する腰を覆う部分のこと。

サンドウォッシュ

天然の砂粒、または人工のアルミナという細かい粒子を生地に吹き付けることで、デニム表面に加工感を施す手法。サンドブラストとも呼ばれる。

【し】

シャンブレー

デニムは綾織りだが、こちらはタテ糸に色糸、ヨコ糸に白糸を使った平織りの生地。通気性に富み、サラッとした着心地を味わえる。耐久性が求められるパンツではなく、トップスなどによく使われる。

シュリンク トゥ フィット

防縮加工を施さず、何度も洗って縮めることでカラダにフィットさせていくことを表す。洗うと縮むという綿の特性を利用したもの。

【す】

スキュー

生地のねじれを防止するために施す加工のこと。これが施されたデニムパンツは、縫製後にレッグのシルエットなどがよれたりしない。

ストーンウォッシュ

ユーズド感を表現するために考案された加工技術。軽石のような特殊な小石をドラムに入れデニムと洗うことで、着古したような風合いを生み出せる。

スレーキ

デニムパンツのポケットに用いる袋状の布地。布やレーヨンを平織り、綾織りしている。

【せ】

セルビッジ

旧式の織機で織られたデニムで作られるデニムパンツのサイドシーム裏側の生地端にある、ほつれ止めを施した分のこと。赤い糸を使ってほつれ止めしたものは、赤ミミと呼ばれる。ロールアップすると、それがひと目でわかる。

【た】

大戦モデル

第二次世界大戦中のアメリカで生まれたデニムパンツ。物資が不足していたため、政府から衣料品の簡素化を要請され、アーキュエイトステッチやウォッチボケットのリベットなどのディテールがカットされた。

フロントボタンなどは市販の簡素なものを使用するなどクオリティを落として製造された。

タテ落ち

生地の縦方向に生まれる色落ちのこと。糸の太さが均でない旧式の織機で織った生地であれば、よりその豊かな表情を楽しめる。

ダンガリー

タテ糸に白糸、ヨコ糸に色糸という、デニムと同じ製法で織られた綾織りの生地。インド由来の生地で、元々の産地であったボンベイのダングリという地名が名称の由来になっている。現在は、デニムより薄手の生地をこう呼ぶ場合もある。

【ち】

チェーンステッチ

縫い目の裏側を、鎖のように繋ぎながら縫製する技法。裾上げの際に用いることが多く、洗濯を繰り返すと段状の独特のアタリが出る。

【て】

デニム

デニムという生地の名称の由来は、そのルーツと言われるフランスのニーム地方で生まれた「セルジュ・デ・ニーム」という伝統的なサージ生地。

【は】

番手

糸の太さを示す単位のこと。番手数が多くなるほど糸自体が細くなるが、デニムの場合は7番手や10番手といった太めの糸を使うことが多い。綿糸の場合は、840ヤードの長さに対し、1ポンドの重さを持つ糸が1番手とされる。

【ひ】

ヒゲ

デニムパンツをはき込んだ際に、モモまわりに生まれる放射状のシワのこと。これがくっきり出るほど味のある色落ちとされる。動作による摩擦やすれることで生まれる。

ピスネーム

バックポケットにつく、ブランド名が入った主に布製のラベルのこと。一般的にはピスネームだが、リーバイスの赤いビスネームは赤タブと呼ばれる。

左綾

デニム表面を見て、左上がりに糸の交差する点が連なるデニムのこと。右績に比べて、ソフトな肌触りで色落ちしやすいといわれている。

【ふ】

ファイブポケット

ウォッチポケットを含む5つのポケットが備わったデザインのこと。ウォッチポケットが5番目に付けられたと思われがちだが、実は左のバックポケットが最後に生まれたポケットという説もある。

フラッシャー

デニムパンツを販売する際に、バックポケットに取り付けられるペーパーラベル。ブランドによって特徴的なデザインが多く、時代考証の手がかりにもなることから、ヴィンテージデニムの世界ではこれが付いたジーンズは、価値が高いものとされている。

【ら】

ライズ

パンツの股上のこと。側をフロントライズ、後側をバックライズと呼び、そのバランスがフィット感を左右する。浅いものをローライズ、深いタイプはハイライズに位置付けられる。

【り】

リペア

あて布やミシンステッチによる補強といった補修技術。ユーズド感の表現手法として取り入れられる。

【ろ】

ロープ染色

デニム生地に使用する旧来からの染色方法のこと。糸をロープ状に束ね、染料に浸し、ブルーに染色していく。糸の芯まで染まらないため、振れや洗濯による色落ちで色の心の白い部分が浮かび、雰囲気のあるタテ落ちが生まれる。

【わ】

ワンウォッシュ

ノンウォッシュで糊のついたままのリジッドデニムに対し、一度洗いをかけてそれ以上に縮まないようにしたタイプ。リンスと呼ばれることもある。

合わせて読みたい!

メンズファッションブランドナビ編集部

“本当に正しい情報だけ”を目指し、その分野において「雑誌掲載の実績・専門家の評価・人々の話題性」など、相応しいブランドだけを掲載しています。

#高級 #スニーカー #サンダル #腕時計 #コスメ #アクセサリー #スーツ #香水